「楽譜を見ただけで初見で演奏できる。」

「思い付いたメロディをそのまま楽譜に書き込むことができる。」

羨ましいと思ったことはありませんか?

「楽譜って暗号みたいで、難しそう。」

「ちょっと勉強してみたけど、さっぱりレモンだ。」

楽譜というものは取っ付きにくく、

敷居が高く感じますよね。

ですが、ポイントを絞って訓練すれば

短期間である程度、楽譜を読むことが出来るようになります。

ピアノやギターなどの楽器を演奏する人なら

理解も早いでしょう。

楽譜を読めるようになるためには

大きく2つのポイントがあります。

・楽譜を読む上で必要な知識をつけること

・楽譜上の音符の位置と鍵盤やフレットの位置がリンクすること

この2つをマスターすれば楽譜は読めます。

今回は第1回目、「音価について」説明します。

↓2回目はこちらから

音価とは?

音価とは音の長さのことです。

もう少し詳しく言えば

1小節に対しての音の長さの割合です。

そして、音の長さの割合は音符によって表します。

四分音符とか八分音符とかそんなやつです。

次から詳しく説明します。

音価とそれを表す音符

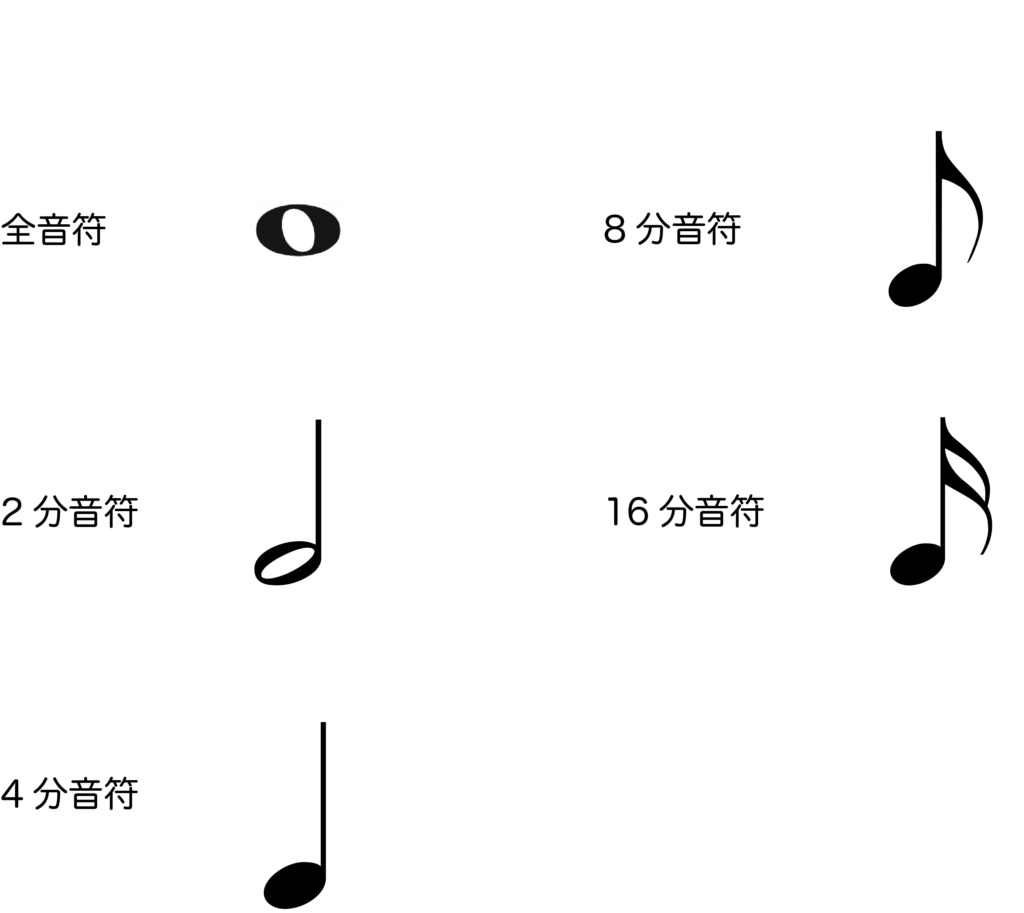

まず、初めに音符について、簡単に説明しておきます。

音符はその形によって音の長さの割合を示します。

以下に基本的なものを載せておきます。

詳しい説明は、次でしています。

音符の長さとは、割合である

さて先程、音価とは

「1小節に対しての音の長さの割合」

と言いました。

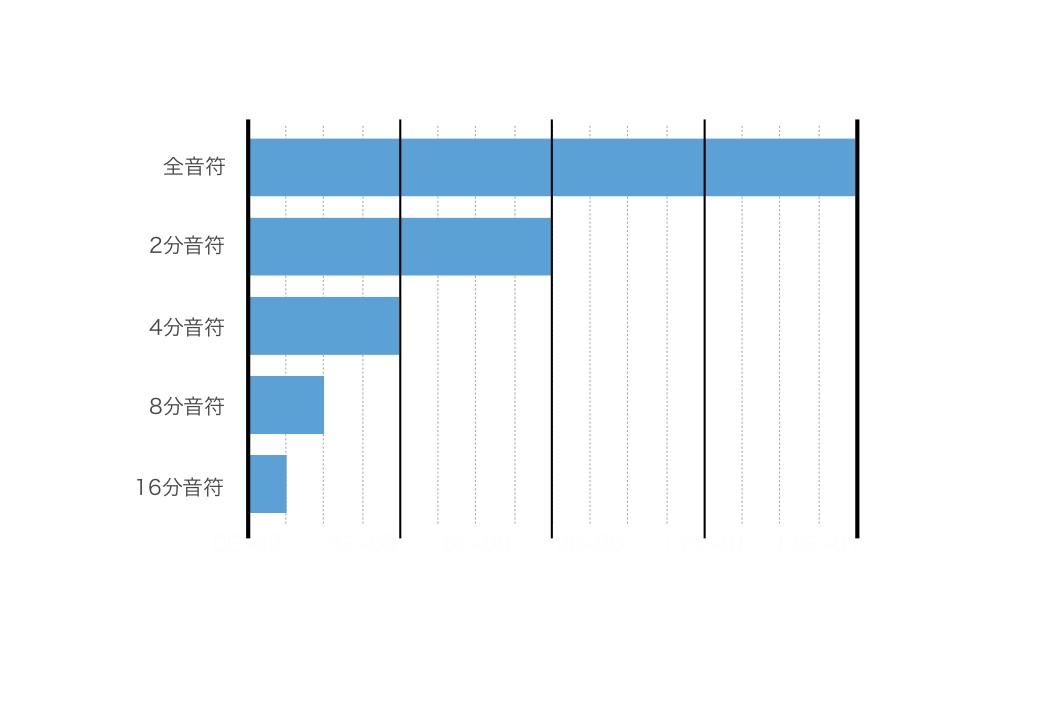

そう、割合なのです。

1小節の大きさを1とした時、

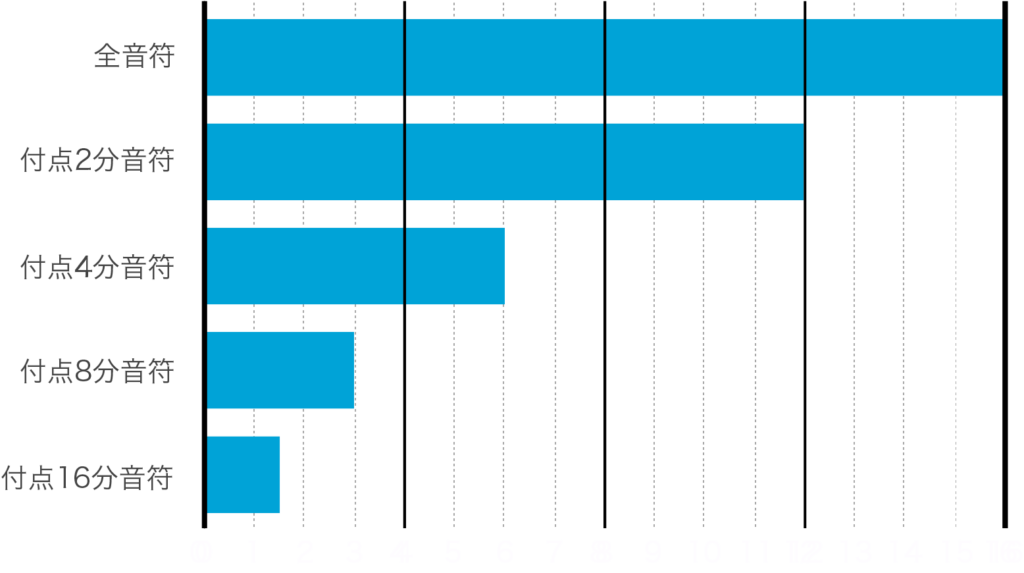

それぞれの音価は以下のようになります。

全音符=1

2分音符=1/2(0.5)

4分音符=1/4(0.25)

8分音符=1/8(0.125)

16分音符=1/16(0.0625)

「これだけじゃちょっと分かりづらい。」

いかがでしょうか。

左端から右端の太い線までで1小節です。

1小節分の音の割合を持つ音符が”全音符”、

その半分の大きさを持つ音符が”2分音符”というわけです。

1小節ではなく、全音符に対しての割合とも言い換えることができますね。

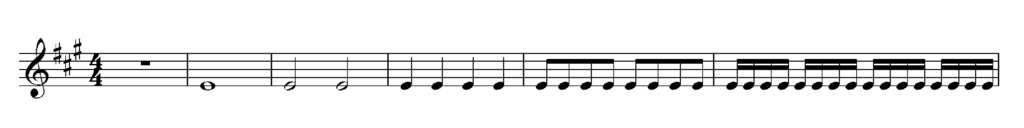

実際に聴いてみましょう。

クリック4回で1小節です。

全音符→2分音符→4分音符→8分音符→16分音符

と1小節ごとに順番に変化させています。

音の数が2倍づつ増えていくことがわかりますね。

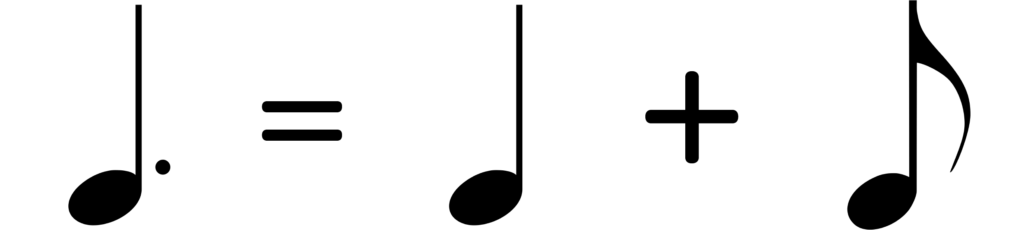

付点音符について

その他の音価の表す方法として

“付点音符”というものがあります。

付点とは、音符の右側につく点のことです。

音符の右側にこの小さな点がある時は

元の長さから1.5倍した長さになります。

元の長さ+その半分の長さとも言い換えることが出来ます。

4分音符を例に見ていきましょう。

4分音符に付点がつくと「付点4分音符」といいます。

上記の図は、付点4分音符を分解しています。

4分音符の半分は8分音符ですよね。

つまり、付点4分音符の場合、

4分音符(元の長さ)+8分音符(その半分の長さ)となります。

先程と同じく、グラフの図を用意しました、

合わせてご確認ください。

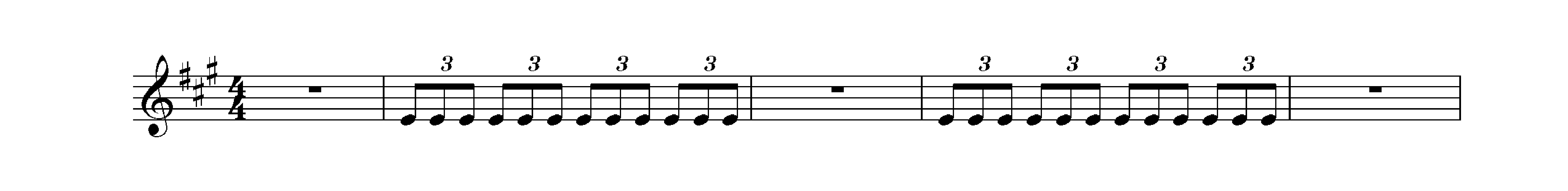

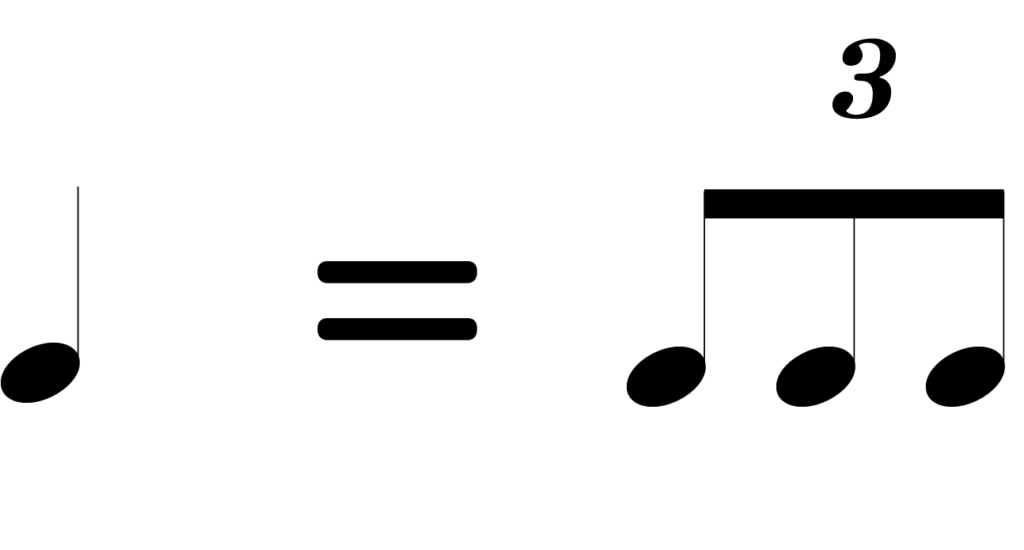

連符について

上記以外のものとして、”連符”があります。

連符とは、4分音符や8分音符などを

3等分や5等分する音符です。

楽譜ではこんな表記で表します。

4分音符を3等分しているので”3連符”といいます。

イメージが掴みにくい方は、実際に聴いてみてください。

表記に関して注意があります。

上の図のように3連符では、

3等分する前の音符の半分の長さの音符で書かれます。

8分音符3つで4分音符1つ分の大きさということです。

同様に、2分音符でしたら4分音符で

8分音符でしたら16分音符で書きます。

*– 補足 –*

4分音符や8分音符を5等分以上する場合、

(5連符、6連符、7連符など)

3連符とは違い、元の音符の4分の1の長さの音符で書かれます。

例えば5連符の場合、

2分音符の大きさなら8分音符が5つになりますし、

4分音符の大きさなら16分音符が5つになります。

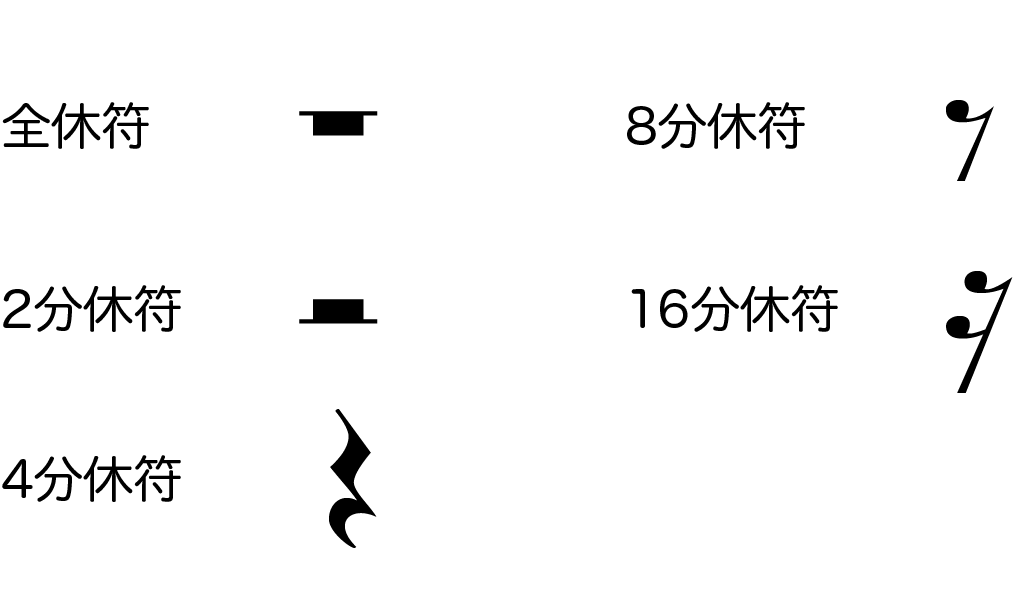

休符について

音がない時間を表すものとして”休符”があります。

考え方は同じで

全休符でしたら全音符分の時間を休む、

2分休符でしたら2分音符分の時間を休む、

というようなものです。

ただし、音符ではないので、当然表記が変わります。

以下が基本的なものの一覧です。

さいごに

いかかがでしたでしょうか。

音価が分かるようになれば、

メロディがわからずとも

楽譜だけである程度の理解ができるようになります。

一度に理解することは難しいと思います。

いつもの練習に少しだけ意識をして練習してみてください。

少しの意識でそのうち自然に身に付き、

分かるようになっていくものです。

次回は、タイ、スラー、シンコペーションについて説明します。

↓2回目はこちらから