Walkmanや車のカーステレオなんかにも搭載されているEQ(イコライザー)。一度は耳にしたことがありませんか?イコライザーは簡単に周波数分布をいじれる優れものですが、音に与える影響が非常に大きいエフェクターです。

CONTENTS

EQ(イコライザー)とは?

- 周波数帯域別に音量を変化させることのできるエフェクト

EQはもともと、電話の音質改善のために開発された技術です。音楽制作に取り入れられるようになったのは、もう少しあとのことになります。当時は今のようなPCを使ったデジタルでの録音技術はなく、テープでの録音が主流でした。テープでの録音は再生するたびに劣化し、高域の周波数がだんだん減衰していきますが、イコライザーは、その減衰した高域の補正に使われていました。

現在でも周波数の補正に使われているのはもちろん、もっと積極的な音作りの手段の1つとして活用されることも多いです。

EQの役割

- 特定の周波数帯域のブースト

- 特定の周波数帯域のカット

- 各パートの帯域整理

- ピークカット(耳につく帯域のカット)

- ローカット(不要な低域のカット)

- EQでの音色変化を利用した積極的な音づくり

楽曲中でボーカルが他の楽器とぶつかり(かぶり)、埋もれてしまっている(聴こえにくい)ような場合に、ボーカルとぶつかっている他の楽器の周波数帯域をカットすることで、ボーカルを前に出し、聴きやすいミックスに仕上げることも出来ます。

EQの種類

グラフィックイコライザー

- 調整できる周波数が決まっている

日常生活の中でよく目にするイコライザーは、基本的にグラフィックイコライザーと呼ばれるもので、カーステレオやオーディオ機器なんかに多く搭載されています。

周波数別にたくさんのフェーダーが横に並んでおり、フェーダーを上げたり、下げたりすると、そのフェーダーに対応した周波数の音量が上がったり、下がったりします。

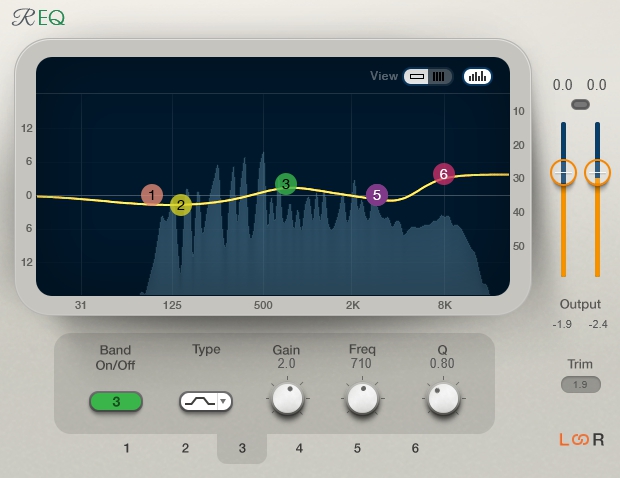

パラメトリックイコライザー

- 調整したい周波数を自由に指定できる

調整できる周波数帯が決まっているグラフィックイコライザーに対し、パラメトリックイコライザーは、調整したい周波数帯や周波数帯域の幅など、多くのことを調整でき、自由度が高いイコライザーです。

EQのパラメーター

◼️フィルター(Filter)

フィルターとは、設定した一定部分の周波数帯域をカットするものです。EQでは2種類のフィルターが搭載されていることが多いです。

■LPF(ローパスフィルター)

設定した値より高い周波数をカットするフィルター

■HPF(ハイパスフィルター)

設定した値より低い周波数をカットするフィルター

◼️フリケンシー(FREQ)

フリーケンシーとは、日本語で「周波数」という意味です。周波数が高いほど、音は高くなっていきます。ちなみに人間の可聴域は20Hz〜20000Hzと言われています。

■LF(ロー・フリケンシー)

低音域

■LMF(ローミッド・フリケンシー)

中低音域

■MF(ミッド・フリケンシー)

中音域

■HMF(ハイミッド・フリケンシー)

中高音域

■HF(ハイ・フリケンシー)

高音域

◼️ピーキングとシェルビング

LF、HFでは、ピーキングとシェルビングを選択できることがあります。ピーキングは通常のイコライザーの効果、シェルビングはフィルターをイメージするとわかりやすいかもしれません。

■ピーキング

選択した周波数を中心にその周辺を増減する

■シェルビング

特定の周波数よりも上(下)をまとめて上げる(下げる)

◼️Qコントロール

パラメトリックイコライザーでは、Qを指定できる機種が多いです。Qとは、イコライザーで調整する周波数帯域の幅のことを指します。

例えば1kHz帯域の音量を調整すると、その周りの帯域(800Hzとか1.2kHzとか)の音量も、それにつられて増減します。Qを狭めるとその幅を狭めることができ、つられて増減する帯域を狭めることができます。数値を大きくすると幅を狭めることができ、数値を小さくすると幅が広くなります。

■Q

イコライザーで調整する周波数帯域の幅

EQは引き算で使う

ミキシングにおいてイコライザーは、基本的に引き算、カットの方向で使用した方がいい結果を得られやすいです。特にDTMや音楽初心者が、ブーストを主体にイコライジングを行うと、どんどんレベルが上がって、他パートと音がぶつかり、団子状態になることが多いです。

ボーカルがオケに埋もれてしまって聴こえにくい状態では、ボーカルをブーストするより、ボーカルと干渉している他のパートの被っている周波数帯をカットした方が、結果的にボーカルが前に出て、自然に聴こえるようになります。各パートで帯域整理を行い、ボーカルを聴こえにくくさせている原因を取り除くといった考え方です。

強調したいパートを相対的に強調させることを意識してイコライジングしましょう。低域をカットすれば、高域が強く聴こえ、低域をブーストすれば、高域は弱まったように聴こえます。

決してブーストをすることがダメと言っているわけではありません。私自身もミキシングの中で、ブーストを使って音づくりすることは多いです。ブーストでもカットでも、イコライジングをする際は、なんとなくイコライジングするのではなく、意図をもって使用するようにしましょう。

楽器別ポイント周波数

楽器はそれぞれに違った特性を持っており、ボーカルと打楽器では音の特性が全く違います。それぞれの楽器に合わせた周波数調整が必要になります。

◼️ピアノ

周波数帯:30Hz〜16kHz程度

暖かみ:120〜200Hz

芯:500Hz〜1.2kHz

アタック:2kHz〜4kHz

透明感:4kHz〜8kHz

◼️アコースティクギター

周波数帯:60Hz〜12kHz程度

ボディの鳴り:120Hz〜400Hz

芯:400Hz〜1.2kHz

アタック:1.5kHz〜5kHz

空気感:8kHz〜12kHz

◼️エレキギター

周波数帯:60Hz〜12kHz程度

太さ:80kHz〜150kHz

芯:600Hz〜1.2kHz

アタック:2kHz〜4kHz

きらびやかさ:8kHz〜12kHz

◼️エレキベース

周波数帯:20Hz〜12kHz程度

重さ:60Hz〜120Hz

暖かさ:200Hz〜600Hz

アタック:1kHz〜3kHz

ピッキングノイズ:4kHz〜8kHz

人気のオススメEQ

今ではDTMでの音楽制作が主流ですので、ハードのEQを目にする機会はめっきり減りました。ラックタイプは高価で場所も取りますが使用用途によっては重宝します。またミックス、マスタリングにおいては、実機を使いたいと感じる場面も多いです。

dbx / 231s【グラフィックEQ・ラックタイプ】

2チャンネル・31バンドのグラフィックEQです。私自身も昔はよくお世話になってました。用途にもよりますが、こういった機材はやはりdbxですよね。コスパも素晴らしいと思います。20000円以下のグラフィックEQでは一択でしょう。

1チャンネルのものもあります。

SSL 4000 Collection【プラグイン】

伝説と名高いSolid State Logic社のSSL 4000 Seriesをモデリングしたプラグインバンドルです。私自身も使用頻度の高いプラグインです。

SSL4000とは、全世界で大ヒットした定番のミキシングコンソールです。数々の名曲がこの卓で生み出されてきました。

一通り必要なエフェクトがまとまっており、CPU負荷も軽く、使い勝手がいいです。かなり重宝するプラグインです。

さいごに

いいミックスを作ろうと思うと楽器それぞれの特性を熟知しておく必要があります。音を聴いて、周波数構成が想像できるようになることを目指しましょう。

また単体の音ではイマイチと感じても音が混ざると、足りない周波数が補完されて、いい音に聴こえることもあります。そういった経験を積み、耳を育てることがいい音楽を作るためには必要です。